Pues resulta que por motivos laborales he de trabajar con Liferay a partir de ahora. Así que, por si os sirve de algo, aquí os dejo una mínima guía de los primeros pasos que, no es que sean complicados, pero que a mí me hubiera gustado tener a mano en su momento, ya que me hubiera ahorrado algo de tiempo. Por si le sirve a alguien. Ya sabéis que, como suelo decir, lo explico para enterarme yo.

1. Descargar Liferay

Dirección de descarga: http://www.liferay.com/es/downloads/liferay-portal/available-releases

Hay que elegir la versión con la se necesite trabajar. Si uno no está condicionado por desarrollos anteriores, debería descargar la última disponible, pero a veces (es mi caso), esto no es posible, y te tienes que descargar alguna versión anterior.

Existen dos ediciones, la Community (gratuita) y la Enterprise (de pago). En mi caso, la más reciente versión Community disponible a día de hoy (marzo 2015) es la que está en el fichero liferay-portal-tomcat-6.2-ce-ga3-20150103155803016.zip. Así que la descargo y descomprimo el fichero en la carpeta C:\bin\liferay-portal-6.2-ce-ga3.

2. Arrancando Liferay

Para comprobar que funciona, hay que lanzar el ejecutable startup.bat (en mi caso, en la ruta C:\bin\liferay-portal-6.2-ce-ga3\tomcat-7.0.42\bin\startup.bat). Iniciado el script startup.bat desde una ventana de comando, esto hace que se abra una segunda ventana en la que van saliendo varios mensajes (figura 1)

Fig. 1. Arrancando Liferay

3. Configurar Liferay

Al cabo de un rato y después de salir muchos mensajes en la ventana de comando, debería lanzarse automáticamente un navegador web abriendo la dirección http://localhost:8080/, que es la ventana de configuración inicial de Liferay. Tras rellenar los datos (en mi caso dejo todo por defecto, salvo el idioma que pongo en español) y pulsar "Finalizar configuración", me sale una pequeña animación para indicar que Liferay está actualizando (figura 2, "Liferay se está instalando...").

Fig. 2. Liferay guardando la configuración inicial

Después de un minuto o así, me indica que ha terminado, dejando grabadas las opciones de configuración en C:/bin/liferay-portal-6.2-ce-ga3/portal-setup-wizard.properties.

Fig. 3. La configuración fue guardada con éxito.

Si tenéis curiosidad, podéis comprobar que existe ese fichero, y si lo abrís con un editor de texto veréis algo parecido a esto:

Fig. 4. Configuración de Liferay guardada.

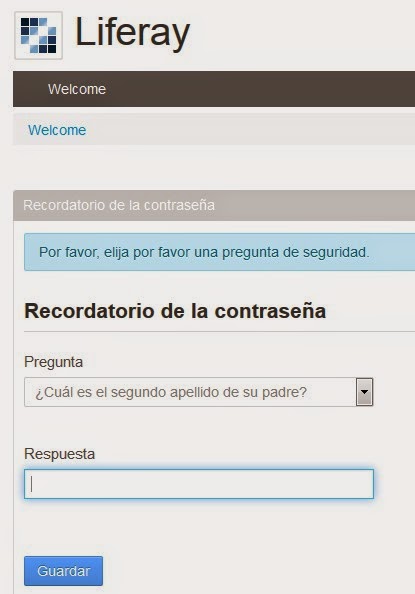

Pulsando en el botón "Ir a mi Portal" (fig. 3) se os abrirá en primer lugar un acuerdo de Licencia. Tras pulsar "Acepto" os pedirá un recordatorio de contraseña (fig. 5)

Fig. 5. Pon alguna pregunta original

y, una vez establecido, ya veremos la pantalla principal de Liferay (figura 6)

Fig. 6. ¿Tanta historia para terminar llamándonos "Joe Blogs"? ¡Ains, qué vida más triste!

4. Las variables de entorno de Java

Pudiera pasar que al iniciar el script startup.bat indicado antes os diera algún problema. De hecho, a mí me dio en alguna instalación anterior un error debido a que no había establecido ningún valor para las variables de entorno de Java, JAVA_HOME y JRE_HOME. Pare evitar esto podéis hacer dos cosas: o bien establecer su valor en las variables del sistema, o bien incluirlas en el propio script startup.bat. Para hacer lo primero, deberéis abrir el Panel de Control / Sistema y Seguridad / Sistema / Configuración avanzada del sistema / Variables de entorno. En la figura 7 os pongo un resumen visual de los cuatro pasos.

Fig. 7. Establecer la variable JAVA_HOME si no tiene ya un valor asignado.

La segunda opción, si no queréis establecer la variable de entorno a nivel del sistema, es incluir esta variable al principio del fichero startup.bat, como he dicho antes. Para eso, lo editáis y añadís al principio estas dos líneas:

Bueno, con esto ya tenemos Liferay casi listo para empezar a hacer cosicas. El siguiente paso será instalar y configurar Eclipse para desarrollar algún portlet e instalarlo en Liferay. Pero esto ya lo veremos en una entrada posterior.